Мы беседуем с Владом Калашниковым, экологом, который посвящает свое свободное время улучшению качества окружающей среды в нашем регионе.

— Влад, известно, что строгость законов в России зачастую компенсируется их неисполнением. Как обстоит дело с природоохранным законодательством? Возможно ли привести всё в соответствие с законом в нашем регионе?

— Теоретически и практически это возможно, но для этого необходимы фундаментальные изменения в государственной политике, в области охраны окружающей среды. Прежде всего хочу заметить, что в этой сфере существует такое явление, как «двоевластие». В каждом регионе есть своё министерство или департамент экологии, а также федеральные структуры: Росприроднадзор, Россельхознадзор, Росрыболовство. Каждый из этих органов тянет одеяло на себя, забирая полномочия и информацию.

В Калининградской области, например, у Минприроды есть желание навести порядок в области обращения с отходами, однако им элементарно не предоставляют информацию из Росприроднадзора, который контролирует крупнейшие предприятия и получает значительную информацию в области охраны окружающей среды, в том числе по отходам. Как мне известно, министерство неоднократно обращалось с просьбой предоставить данные, чтобы увидеть реальную картину, но получает отписки.

Одной из главных проблем является многовластие: двоевластие, троевластие и даже четырехвластие. Федеральные структуры, такие как Росрыболовство, Росприроднадзор и Россельхознадзор, контролируют различные сферы экологического надзора: реки, земли, но все вопросы, как правило задают региональному Минприроды, у которого очень ограниченные полномочия по сравнению с федералами. Можно сказать, что отсутствие межведомственной координации и несогласованные действия федеральных органов приводят к отрицательному результату

— Интересно. К этому разделению мы еще вернемся, а пока скажи, с твоей точки зрения, какая сфера самая проблемная: отходы, земля, вода, леса или воздух? Где были бы нужны самые срочные и вдумчивые меры?

— По степени воздействия на окружающую среду и здоровье человека, безусловно, это воздух. Бесконтрольные выбросы, фактически не поддающиеся учету, создают чрезвычайную опасность. Никто не следит за тем, в какое время суток и какие именно вещества выбрасываются предприятиями. Контроль осуществляется лишь во время редких проверок, когда берутся пробы воздуха, делаются анализы и подтверждаются превышения. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, а также психосоматические расстройства напрямую связаны с качеством воздуха.

— Вода?

— Загрязнение водоемов, да. Ситуация еще более удручающая, так как очистные сооружения практически отсутствуют. Канализационные стоки сбрасываются в водные объекты без предварительной очистки. Отходы также представляют собой серьезную проблему, которая вышла из-под контроля. У нас нет полигонов, способных принимать мусор без нарушения закона. Все старые полигоны переполнены, и их деятельность ведется с нарушением федерального законодательства, как природоохранного, так и санитарно-эпидемиологического.

— То есть, по сути, они незаконные?

— Да, выходит, что они перешли грань законности и фактически находятся в серой и даже черной зоне. Если действовать строго по закону, необходимо закрывать эти полигоны. Но все понимают, что в таком случае отходы просто некуда будет девать и они окажутся на улицах городов и сел, на полях. Поэтому система продолжает функционировать с нарушениями законодательства из нежелания столкнуться с катастрофическими последствиями.

— Давай начнем с воздуха. Честно говоря, я не предполагал, что с ним могут быть такие серьезные проблемы. У нас действительно много предприятий, которые загрязняют воздух? Чем именно?

— В первую очередь это, конечно, автотранспорт, который вы видите на улице. Это выхлопные газы, стирание шин, тормозных колодок и многое другое. Выделяющиеся в атмосферу мелкодисперсные частицы РМ2.5 ежегодно убивают людей больше, чем ковид-19 в свои худшие годы. И это только на бытовом уровне. Тяжелые болезни из-за РМ2.5 — это признанный факт. Хорошо, что котельные, которые раньше работали на угле, сейчас более-менее перевели с угля на газ. Когда я сюда приехал в 2014-2015 годах, воздух был насыщен запахом угля, и я задавался вопросом: где тут железная дорога? Оказалось, это выбросы от работающих котельных. Также свой вклад в загрязнение вносят крупные предприятия, расположенные в черте города.

К примеру, металлоплавильное предприятие «Браво БВР», деятельность которого сейчас приостановлена. Помню, как он работал. Металлоплавильный завод. «Балтптицепром». «Содружество СОЯ». Жители ближайших поселков страдают. Учитывая, что «Содружество СОЯ» обладает единственной в России лицензией на обработку генно-модифицированной сои, возникает вопрос: а кто следит за этими выбросами с точки зрения генной безопасности? Никто не говорит, как это отразится на здоровье жителей округи на их будущих детях. Что касается транспорта, то он, к сожалению, за последние несколько лет заметно устарел, на улицах всё больше китайских автомобилей и старых машин.

— Я не помню, чтобы на протяжении последних десяти лет кто-то проводил проверки выхлопов автомобилей, хотя по городу ездят чадящие убийцы атмосферы. Кто борется с этим?

— В основном только дорожно-патрульные службы ГИБДД могут остановить и проверить автомобили на наличие превышения выбросов. Но, к сожалению, никто этим не занимается — у них и так других забот хватает. Сегодня это невозможно прекратить без политической воли или активных решений на высоком уровне, чтобы было невыгодно, в первую очередь экономически, эксплуатировать такие автомобили. Ведь раньше было Евро-4, Евро-5, они, в принципе, в Европе работают, и в РФ должны были заработать в полную силу. Но что-то пошло не так, и сейчас этот вопрос вообще никого не интересует.

— Есть такой инструмент, как Air Quality Index, показывающий степень загрязненности воздуха по городам мира. Насколько ему можно доверять?

— Ну, как ты проверишь его достоверность? Точная информация, которую обязаны до нас доносить, вероятно, есть в Росгидромете — у них есть посты мониторинга, которые стоят в нескольких точках области. Но об уровне объективности, можно привести пример, что качество воздуха около Содружества СОЯ мониторит пост, расположенный за 15 километров, в городе Светлом, и на вопросы о качестве воздуха в поселках Взморье, Волочаевское, Ижевское, в Росгидромете отвечают, что превышений загрязняющих веществ не выявлено. И, собственно говоря, туда стекается вся информация. Но я не вижу такой информации в открытом доступе — раз. А во-вторых, не ясно, насколько качественно проводится подобный мониторинг.

— То есть жители региона ничего не знают об этом? Никто не говорит?

— По сути, да. Меня беспокоит, что была государственная инициатива, чтобы все предприятия, которые совершают выбросы, оснастили автоматическими системами управления и контроля. На каждой трубе должен был быть датчик, передающий показатели через Интернет. Но, похоже, этот проект закрыли. Я его видел, читал: каждая компания должна была вести объективный контроль и передавать информацию. Но, как сказали, это давление на бизнес.

Представьте, контроль воздуха всего раз в год, а иногда и раз в три года. Приезжают и берут пробы за 15 минут. Естественно, в эти 15 минут, предприятия стараются минимизировать выбросы и использовать менее грязное топливо. Вот в чем проблема.

Есть ещё такой нюанс, что пробы для производственного экологического контроля, который ведут сами предприятия, и пробы для проверок Росприроднадзора, зачастую берет одно и тоже учреждение, Центр лабораторного анализа и технических измерений, ФГБУ «ЦЛАТИ по Калининградской области» подведомственное Росприроднадзору.

Плата за коммерческие услуги организации, которая потом ещё выступает экспертной организацией при проведении государственного контроля, на этом же предприятии, с моей точки зрения прямой конфликт интересов!

— Ясно. Перейдем к очистным. Ты в курсе, что у нас была полная реконструкция системы канализации? Вложили миллиарды евро, не помню, в каком году, где-то в районе 2010-2015 годов. Водоканал получил огромные деньги, и работа шла долго, всё это осуществлялось в Косме. Ты вообще знаешь, что на самом деле произошло? Что было сделано за эти колоссальные средства, включая европейские транши?

— Конечно. Кстати, там не совсем миллиарды, но, несомненно, значительные суммы евро. Сделали в общем-то неплохо, потому что это были стандарты и средства Европейского Союза. Но какого-либо контроля там, похоже, не было. Мы ввели в эксплуатацию, провели пусконаладку, взяли пробы и получили разрешение на сброс. Это было в 2015 году, а сейчас 2025-й. Естественно, оборудование изнашивается, и, скорее всего, оно было импортным. После начала импортозамещения, я думаю, такого качества уже не было.

Основная проблема заключается в объемах. Со стороны Калининграда функционируют три коллектора: центральный, промышленный и еще один. Согласно данным, только по центральному коллектору поступает от 130 до 200 тысяч кубометров в день, на очистные сооружения, которые рассчитаны на 150 тысяч кубометров очистки воды в сутки. То есть мы уже имеем превышение на 50 тысяч кубометров… А ещё стоки идут от промышленного и третьего коллектора из Калининграда!

— По факту химическо-биологическая бомба замедленного действия?

— Да, и проблемы накапливаются как снежный ком. Я общался со специалистами, которые утверждают, что всё решаемо, но нужны деньги. Без вложений система будет изнашиваться, приходить в негодность и ломаться.

Возьмем, к примеру, центральный коллектор, который был построен в 1920-х годах. За это время его, конечно, обслуживали, но новые власти начали активно застраивать территорию, и, естественно, коллектор за столько лет стал дырявым. Канализация даже до очистных сооружений не вся доходит, она разливается прямо под нами, через дыры в коллекторе. Недавно на Радищева закрывали дорогу, потому что этот коллектор лопнул.

— То есть дома, по сути, прямо на коллекторе построены?

—Да-да. Часть канализации не в очистные сооружения уходит, а прямо под нами остается.

— Получается, мы живем в ядовитом химико-биологическом болоте?

— Да. Природная среда работает как естественный фильтр, но не справляется. Калининградский залив, и другие водоемы города каждый год цветут. Купаться нельзя, рыба исчезла. Раньше ловили, купались, загорали, а сейчас рыбы почти нет.

— В АтлантНИРО говорят, что всё допустимо, превышений нет, мы здесь живем, значит, всё не так плохо.

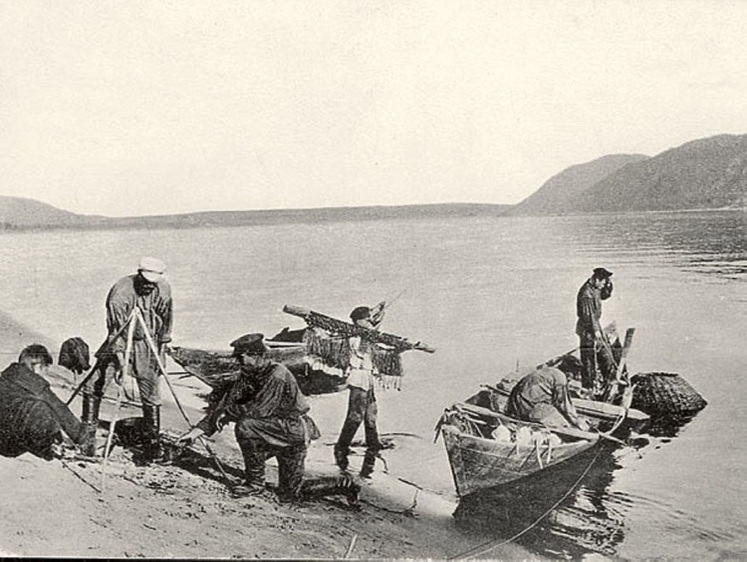

— Живем, пока ничего не болит, всё хорошо. Но АтлантНИРО квоты на добычу рыбы согласовывает. А как это на практике? Пользователь по квоте три тонны выловил, а еще две тонны сверх квоты взял. Росрыболовство как-то не очень этот процесс контролирует, поэтому рыбных ресурсов все меньше и меньше. Впрочем, как обычно.

— Как обстоят дела с добычей воды?

— Добыча подземных вод для питьевых нужд населения подлежит лицензированию, однако повсеместно нарушается. В Балтийске, например, из 37 имеющихся скважин лицензированы лишь 13, часть скважин затампонирована, а эксплуатация остальных 9 квалифицируется как хищение недр и незаконное извлечение прибыли, чем уже занимается полиция. Нелицензированные скважины лишены контроля качества воды со стороны санэпидемстанции и природоохранных органов, что создает угрозу для здоровья населения.

Примером вопиющего нарушения является ситуация в посёлке Мечниково, где сдали землю под глэмпинги, в первой зоне санитарной охраны, у скважин, расположенных впритык к арендованной территории.

Аналогичные проблемы с добычей воды наблюдаются и в Зеленоградске, в частности в посёлках Сальское, Аральское, где многоэтажные дома снабжаются водой из нелицензированных скважин. Несмотря на то, что ввод этих домов в эксплуатацию без надлежащего водоснабжения был незаконен, ситуация остается без изменений, о чём осведомлены прокуратура и следственный комитет. Помимо рисков для здоровья, незаконная добыча воды приводит к неуплате водного налога и, как следствие, к хищению государственных средств. В результате Балтийск и другие города области могут столкнуться с серьёзными проблемами водоснабжения в будущем.

Граждане, довольные бесплатной водой, не задумываются о последствиях. Подобные нелегальные скважины, никем не охраняемые, представляют угрозу.

Ситуация с водоснабжением и канализацией в малых городах Калининградской области, таких как Озерск, Железнодорожный и Гвардейск, требует особого внимания. Мы планируем собирать информацию о состоянии водоснабжения и водоотведения в каждом муниципалитете, писать об этих проблемах, а также направлять официальные запросы для привлечения внимания к ситуации, даже если это не приведет к немедленному решению.